祇園祭山鉾一覧

- 公開日:2013年9月11日

- 更新日:2024年7月23日

- 執筆者:りょうたろう

祇園祭は、八坂神社のお祭りで京都三大祭の一つにかぞえられます。7月1日から7月31日まで1ヶ月間様々な神事・行事(祇園祭日程)が行われる。

祇園祭のクライマックスとも言うべき山鉾巡行は、7月17日(前祭)23基の山鉾、7月17日(後祭)11基の山鉾が四条通・河原町通・御池通を巡行します。

応仁の乱で一時期中断していた祇園祭が復活するに際し、山鉾巡行の先陣争いが起こった為、くじ取り式をして順番を決めるようになりました。

現在では、7月2日に京都市役所でくじ取り式が行われています。17日の山鉾巡行では、四条堺町に関所をもうけ、奉行(京都市長)がクジを読み上げ順番に間違いが無いか確認をするくじ改めが行われます。

長刀鉾(前祭1番)・函谷鉾(前祭5番)・放下鉾(前祭21番)・岩戸山(前祭22番)・船鉾(前祭23番)・橋弁慶山(後祭1番)・北観音山(後祭2番・6番)・南観音山(後祭2番・6番)・鷹山(後祭10番)・大船鉾(後祭11番)は巡行順が決まっていてクジを取りません(くじ取らず)。

山鉾は、大きく山と鉾2タイプに分けられます。山と鉾の違いは、例外もありますが基本的に、屋根の上やご神体の後ろに松の木が立てられているものが山、真木に鉾頭が付けられているものが鉾です。

山の中でも2種類あり岩戸山・北観音山・南観音山のように車輪が付き40人から50人の曳手が引っ張っていく構造のものを曳山(ひきやま)、神輿のように曳手が担いでいるものを舁山(かきやま)と言います。

鉾もまた2種類あり長刀鉾のように車輪が付き曳手が引っ張っていく構造のものと、綾傘鉾・四条傘鉾のように大きな傘と巡行時には棒ふりが一緒に行進する傘鉾タイプがあります。

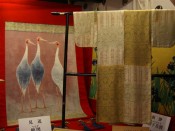

山鉾には、友禅染はもちろんペルシャ絨毯、ベルギー製織物、ギリシャ神話をモチーフにしたタペストリーなど様々な国の装飾品で飾られ、日本の神話や中国の故事にちなんだご神体など国際色豊かです。

貴重な装飾で飾られる山鉾は動く美術館とも言われています。2009年、ユネスコの無形文化遺産に京都祇園祭の山鉾巡行として登録されました。

宵山をより深く楽しむには、ブログ『祇園祭宵山を10倍楽しむ!』をご覧ください。スマートフォン・タブレットでも見れる「祇園祭宵山山鉾マップ」を用意しました。

※各山鉾の説明文は、宵山で立てられていた京都市の立て札を一部参考にしてます

祇園祭山鉾

長刀鉾

長刀鉾(なぎなたほこ)は、鉾頭に大長刀(おおなぎなた)をつける。古来より必ず巡行の先頭を行き、順番を決めるくじを取らない事から「くじ取らず」といわれています。疫病邪気を祓う大長刀は、京都御所と八坂神社へは刃が向かないよう角度が変えられます。現在の大長刀は竹製で本物は神品として保管。

三条宗近の鉾頭は、天文5(1536)年法華の乱で紛失、翌年感神院(八坂神社)へ戻り長刀鉾町で保管されているが拝見できない。延宝3(1676)年、和泉来金道が鉾頭を作製したが重く激しく揺れたため、天保8(1837)年から竹製にかえられた。

山鉾の中で唯一、この長刀鉾のみ生稚児が乗り、山鉾巡行(前祭)では注連縄切りをおこなう。長刀鉾稚児は、長刀鉾町御千度(7月1日)・長刀鉾稚児舞披露(7月5日)・稚児社参(7月13日)で見ることが出来ます。7月12日、長刀鉾の曳初めが行なわれる。宵山では長刀鉾に登れますが女人禁制です。天井には星座の飾り。

蟷螂山

蟷螂山(とうろうやま)は、車に惹かれそうになったカマキリが鎌を振り上げ立ち向う姿に敬意を払った中国の古事に由来します。四条隆資の武勇がこの故事を連想され、四条家の御所車に蟷螂をのせ巡行したのがはじまりとされる。

明治以後に中絶されていたが、昭和56年に復活。山鉾で唯一カラクリ仕掛けでカマキリの頭・鎌・羽の部分と御所車の車輪が動くのが特徴です。別名「カマキリ山」とよばれる。宵山期間のカマキリおみくじが人気です。

芦刈山

芦刈山(あしかりやま)のご神体は、妻と別れて難波の浦で芦を刈る老翁がやがて妻との再会を果たす謡曲「芦刈」に由来します。ご神体の衣装は山鉾最古。胴掛「燕子花図」(かきつばたず)は尾形光琳原作。精悍なライオンの前懸が印象的です。

木賊山

木賊山(とくさやま)は、世阿弥の謡曲「木賊」に由来。ご神体は、我が子を人にさらわれ信濃国伏屋の里で木賊を刈る翁を現します。宵山では、ご神体・前掛・水引などが近くで見れ、迷子の護符が授与されます。

函谷鉾

函谷鉾(かんこぼこ)の鉾頭には、山の上に月をあしらう。函谷鉾は、中国戦国時代の四君の一人孟嘗君(もうしょうくん)が鶏の鳴きまねの上手な食客に函谷関を開かせ脱出できた古事に名を由来します。

天明の大火で焼失したが、天保10(1839)年再興。以降、生稚児ではなく稚児人形「嘉多丸」(かたまる)がのるようになりました。稚児人形のモデルは、左大臣一条殿下の長男「実良君」と伝えられる。

郭巨山

綾傘鉾

伯牙山

菊水鉾

油天神山

太子山

保昌山

鶏鉾

白楽天山

四条傘鉾

孟宗山

孟宗山(もそうやま)は、中国の親孝行の古事二十四孝で、母の欲しがる筍を雪の中掘り当てた孟宗の姿をご神体としている。孟宗山の粽(ちまき)には親孝行のご利益があり、別名「筍山」(たけのこやま)とも呼ばれる。

月鉾

山伏山

山伏山(やまぶしやま)は、傾いた法観寺の塔(八坂の塔)を法力で直したという浄蔵貴所(じょうぞうきしょ)がご神体で、山伏姿は大峰入りを現している。宵山では、2階にあるご神体を下から見上げて拝観する事ができます。7月15日、聖護院の山伏による護摩焚きが行なわれます。

占出山

霰天神山

放下鉾

放下鉾(ほうかほこ)は、天王座に放下僧を祀る事に由来します。鉾頭は、金色の日・月・星が下界を照らす形。鉾頭の形から別名「州浜鉾」。見送りは、文政11(1828)年の西陣織。昭和4年以降、生稚児から稚児人形(三光丸)へ変えられました。山鉾巡行時には、鉾の上で稚児人形による稚児舞が見られます。

岩戸山

船鉾

橋弁慶山

北観音山

鯉山

八幡山

黒主山

黒主山(くろぬしやま)のご神体は、平安時代の歌人大伴黒主(おおとものくろぬし)が桜を仰ぎ眺めている姿で、謡曲「志賀」に由来します。山に飾られる造花の桜と粽を玄関に掲げておくと悪事が入ってこないといわれる。

南観音山

役行者山

浄妙山

鈴鹿山

鷹山

鷹山(たかやま)のご神体は鷹匠・犬飼・樽負の3体。在原行平が光孝天皇の御幸での鷹狩りに由来します。真木(真松)には雉(キジ)が一羽。文政10(1827)年、前年の巡行中の雨で懸装品が損傷し不参加。

元治元(1864)年、御神体の頭など一部を残し焼失。長らく休み山(居祭)でしたが、令和元(2019)年の唐櫃巡行をへて、令和4(2022)年曳き山の形で196年ぶりに復活しました。

大船鉾

大船鉾(おおふねほこ)は、禁門の変(蛤御門の変)で焼失するまで、7月24日(旧暦6月14日)の後祭の最後尾を飾った鉾です。その後、復興されず休山となっていましたが、2012年から山鉾巡行に唐櫃や屋台で参加。2014年、150年ぶりに復活。後祭山鉾巡行の殿(しんがり)をつとめる。

御祭神の神功皇后(屋形中央)に住吉明神(屋形前部)・鹿島明神(艫部)・安曇磯良(舳先)の三神がお供する。船首は隔年で大金弊(だいきんぺい)か龍頭(りゅうず)が飾られます。龍頭には金箔が施された。梶(かじ)は下り龍と波濤の図。水引は飛竜に波濤の図。大船鉾は船鉾と比べ1割ほど大きい。2011年10月~2017年7月、京都ヨドバシカメラビル1階北東角で大船鉾の実物が展示されていました。

京都観光研究所ブログ!

- 祇園祭・神輿洗 2005年7月12日

- 祇園祭・稚児社参 2005年7月13日

- 祇園祭・鉾立て 2005年7月11日

- 祇園祭・長刀鉾 2005年7月14日

- 祇園祭・宵々々山 2005年7月15日

- 祇園祭・宵々山 2005年7月16日

- 祇園祭・山鉾巡行 2005年7月18日

- 祇園祭・神輿渡御出発式 2005年7月19日

- 祇園祭・花傘巡行 2005年7月26日

- 祇園祭雑記(前編) 2005年7月28日

- 祇園祭雑記(中編) 2005年7月29日

- 祇園祭雑記(後編) 2005年7月31日

- 祇園祭と神話(前編) 2005年8月3日

- 祇園祭と神話(後編) 2005年8月3日

- 祇園祭・屏風祭 2006年7月17日

- 祇園祭・屏風祭(2007年) 2007年7月17日

- 祇園祭・宵山 2007年8月4日

- 船鉾 2008年7月15日

- 大船鉾 2008年7月16日

- 辻回し(前編) 2008年7月20日

- 辻回し(後編) 2008年7月22日

- 祇園祭・くじ改め 2009年7月17日

- 祇園祭・2009年山鉾巡行(前編) 2009年7月18日

- 祇園祭・2009年山鉾巡行(後編) 2009年7月19日

- 祇園祭を10倍楽しむ! 2010年6月13日

- 祇園祭宵山を10倍楽しむ! 2010年6月14日

- 祇園祭山鉾巡行の見所 2010年6月23日

- 長刀鉾・函谷鉾曳初め 2011年7月12日

- 祇園祭・宵々々山(2011年) 2011年7月14日

- 2012年祇園祭山鉾巡行(大船鉾編) 2012年7月18日

- 祇園祭宵々々山(2012年) 2012年7月15日

- 蟷螂山のかまきりおみくじ 2013年7月16日

- 祇園祭宵々々山2014(前祭) 2014年7月14日

- 祇園祭宵々々山2014(後祭) 2014年7月22日

- 49年ぶり祇園祭後祭山鉾巡行と150年ぶり大船鉾復活 2014年7月24日

- 花傘巡行2014 2014年7月25日

- 船鉾・岩戸山・放下鉾山鉾曳初め 2015年7月13日

- 長刀鉾へのぼる 2015年7月17日

- 長刀鉾稚児舞披露 2016年7月6日

- 祇園祭の石見神楽奉納 2016年7月17日

- 山建て・鉾建て (後祭) 2016年7月21日

- 北観音山・南観音山・大船鉾曳き初め 2016年7月23日

- あばれ観音 2016年7月24日

- 綾傘鉾稚児社参 2017年7月9日

- 宵宮祭 2017年7月16日

- 鷹山のお囃子 2017年7月18日日

- 函谷鉾今年だけの風景 2017年7月19日

- 祇園祭後祭宵々々山2017 2017年7月22日

- 祇園祭奉納琵琶演奏 2017年7月24日

- 御神霊が八坂神社へ戻る還幸祭 2017年7月31日

- 松明で道を清め鴨川の水で清める神輿洗式 2017年8月6日

- 長刀鉾町御千度 2018年7月2日

- 祇園祭前祭宵々山2018 2018年7月16日

- 祇園祭前祭山鉾巡行2018(前編) 2018年7月19日

- 祇園祭前祭山鉾巡行2018(後編) 2018年7月20日

- 祇園祭後祭宵々々山2018 2018年7月22日

- オハケ清祓式 2018年7月24日

- 御手洗井 2018年7月25日

- 祇園祭くじ取り式 2019年7月4日

- 祇園祭鉾建て 2019年7月12日

- 令和最初の祇園祭お迎提灯 2019年7月15日

- 長刀鉾町日和神楽 2019年7月21日

- 祇園祭後祭山鉾巡行2019(前編) 2019年7月30日

- 祇園祭後祭山鉾巡行2019(後編) 2019年7月31日

- 祇園祭御神霊渡御祭 2021年7月20日

- 祇園祭拝礼行列 2021年7月25日

- 祇園祭山鉾「鷹山」196年ぶり復活 2022年7月22日

- 祇園祭後祭山鉾巡行2022 2022年7月26日

- 祇園祭前祭山鉾巡行2023 2023年7月18日

- 祇園祭神輿洗とお祝い提灯 2023年8月3日

祇園祭山鉾一覧を共有する

京都観光オススメ

イラストマップ

観光名所一覧

電車で行ける観光名所

人気コース

春夏秋冬

アクセスランキング

サイト内検索

京都観光オススメ

|

京都観光モデルコース 京都観光モデルコース。半日観光コースを想定しています。コースを組み合わせ、日帰り出来る1日観光コースも可能。 |

| イラストマップ 地域別・目的別に京都市内全域、洛中エリア、洛東エリア、洛西エリア、洛南エリア、洛北エリア、桜、紅葉の.... |

|

京都観光ランキング 観光客数ランキングベスト10から世界遺産が多い事と、東の清水エリア、西の嵐山エリアに人気が二分。 |

夏の京都

| 夏の京都 京都は、盆地のため、むし暑い夏が続きます。京都市内でも、北にある貴船.... |

| 夏のランキング 夏(6月~8月)のアクセス数をもとに、京都夏の人気ランキングベスト10... |

| 夏の人気コース ランキング1位の清水寺~八坂神社コースは、定番のNo.1人気コース.... |

7月 お祭・行事

人気エリア

|

洛西エリアマップ 洛西エリアは、峡谷を走るトロッコ列車や保津峡の川下りなど他のエリアに無い魅力があります。 |

|

洛東エリアマップ 洛東エリアは、京都観光ランキングベスト10内に6箇所も入っている人気の観光エリアです。 |

|

洛中エリアマップ 洛中エリア内には、二条城・下鴨神社・西本願寺の3箇所が世界遺産に登録されています。 |

アクセス

1日コース

|

清水寺~銀閣寺コース 清水寺~銀閣寺コースは、世界遺産の清水寺から銀閣寺まで1日かけてゆっくり歩くコース.... |

|

嵐山~嵯峨野コース 嵐山~嵯峨野コースは、京都観光ランキング2位の嵐山から奥嵯峨の愛宕念仏寺(おたぎねんぶつじ)まで... |

|

嵐山~金閣寺コース 嵐山~金閣寺コースは、京都観光ランキングと2位の嵐山エリアと世界遺産仁和寺・龍安寺・金閣寺を.... |

電車+徒歩コース

|

嵐山コース JRの嵯峨嵐山駅から嵐山の有名観光スポットをめぐり、再び嵯峨嵐山駅まで戻るコースです。基本コース(赤線)は、距離約4.2.... |

|

蹴上駅~東山駅コース 蹴上駅(京都市営地下鉄東西線)から南禅寺・永観堂・平安神宮をめぐり東山駅(京都市営地.... |

|

稲荷駅~丸太町駅コース JR稲荷駅から丸太町駅(京都市営地下鉄烏丸線)まで歩くコースです。基本コース(赤線)は、距離約4.65km、.... |

目的別コース

穴場コース

|

大悲閣千光寺~愛宕念仏寺穴場コース 大悲閣千光寺~愛宕念仏寺穴場コースは、京都市街が一望出来る大悲閣千光寺から紅葉がキレイな愛宕念仏寺.... |

|

天授庵~青蓮院穴場コース 天授庵~青蓮院穴場コースは、南禅寺の塔頭天授庵から天台宗五箇室門跡の一つ青蓮院までのコース... |

|

六波羅蜜寺~京都霊山護国神社穴場コース 六波羅蜜寺~京都霊山護国神社穴場コースは、空也上人ゆかりの六波羅蜜寺.... |

人気観光名所ベスト3

|

1位 清水寺 北法相宗大本山の清水寺(きよみずでら)は、宝亀9(778年)延鎮(賢心)上人開基、十一面.... |

|

2位 嵐山 嵐山は、京都でも屈指の人気観光地(京都観光ランキング2位)で桜の名所・紅葉の名所として.... |

|

3位 金閣寺 金閣寺(きんかくじ)は、臨済宗相国寺派の禅寺で、正式名称鹿苑寺(ろくおんじ)という。.... |

テーマ別

|

京のご利益 京都は、古くからの信仰や伝説が語りつがれ、今でも願い事を叶えてくれると信じ多くの人が神社仏閣へ訪れます。 |

|

京都名庭園 京都にあるたくさんの庭園の中でも特に厳選したオススメの名庭園を10ヶ所ピックアップ。 |

|

穴場スポット 有名な清水寺や金閣寺などと比べて、あまり知られていないけれども、良い場所を厳選。 |